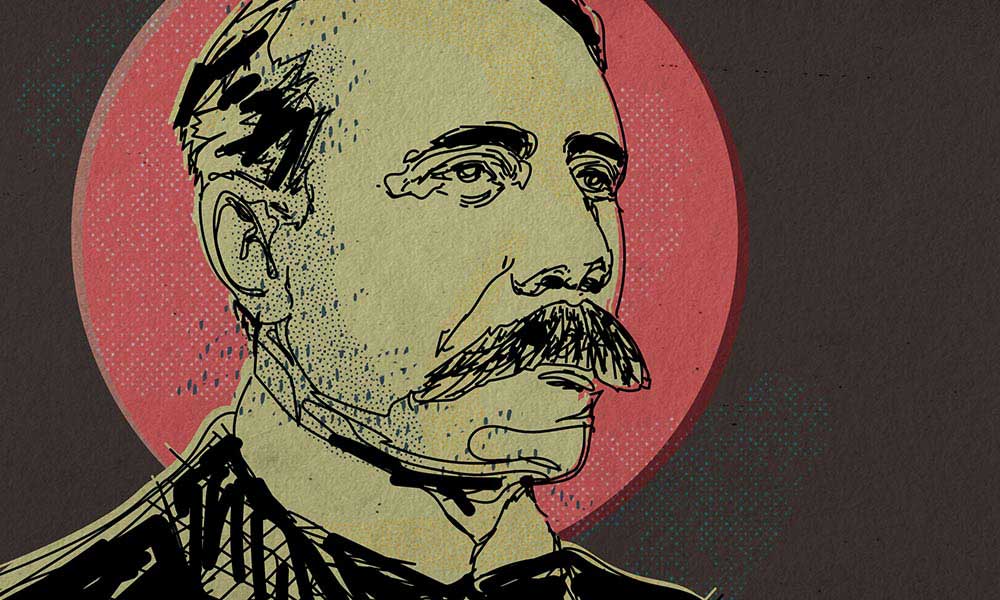

Sir Edward Elgar (2 junio 1857 – 23 febrero 1934), el músico autodidacta que reinsertó a Gran Bretaña en las altas esferas de la escena musical, nos legó un acertijo que ha sido motivo de acaloradas polémicas durante más de un siglo.

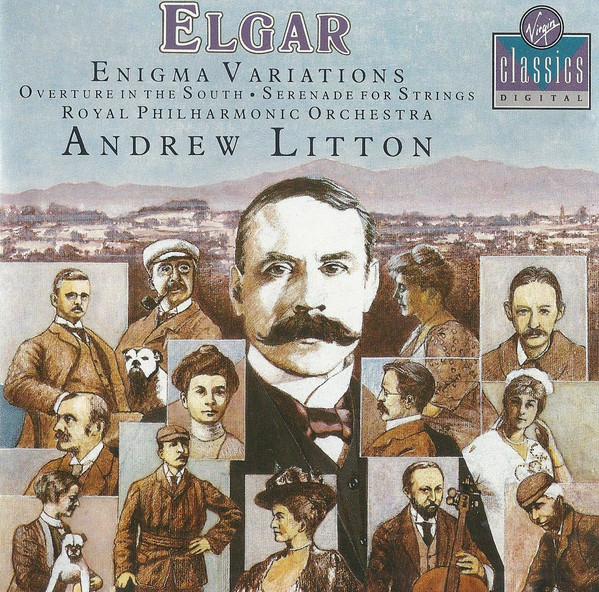

En una carta de caligrafía decimonónica, fechada en octubre de 1898, Edward Elgar informa a su amigo y editor August Jaeger sobre su proyecto más reciente: una serie de variaciones para orquesta sobre un tema original. “Me he divertido mucho con estas variaciones —escribe—, porque las bauticé con los nombres de mis amigos cercanos. Tú eres ‘Nimrod’”.

Admirador de Brahms y Dvořák, quienes años antes habían practicado el género con admirable maestría, Elgar bosquejó su obra siguiendo la estructura que emplearon sus ídolos. Escribió un tema y lo desarrolló en 14 variaciones. No privilegió la forma ni fue estricto con los paralelismos armónicos. En cambio, escribió las piezas subsecuentes inspirado en el carácter de cada uno de sus amigos: compuso retratos musicales.

En su carta a Jaeger, Elgar explica que la pasó bien imaginando cómo sonaría cada variación si alguno de sus amigos la hubiese escrito. “Es una idea pintoresca y el resultado será divertidísimo para aquellos tras bambalinas, pero no afectará al escucha incauto. ¿Qué opinas?”, remata.

Cuatro meses más tarde, con la partitura finalizada, el compositor británico envió el manuscrito al agente de Hans Richter, director austrohúngaro cuya prominencia se había forjado en buena medida gracias a que estrenó exitosamente la tetralogía del Anillo, de Richard Wagner, en el Festival de Bayreuth, en Alemania.

El respaldo de una celebridad como Richter significó una victoria enorme. Su batuta contribuyó a otorgar relevancia al debut de las Variaciones y confirió a Elgar el estatus de músico internacional.

Antes de aquel triunfal 1899, cuenta Byron Adams en Edward Elgar and his world, el compositor estaba profundamente enraizado a su terruño. A sus 42 años, dedicaba buena parte de su tiempo a lamentar su condición de creador “solitario y provinciano”. Rosa Burley, amiga íntima, narra en Edward Elgar, the record of a friendship cómo su condición de “caballero de los suburbios” resaltaba a causa de un marcado acento de Worcestershire y por su aspecto de hombre joven sin distinción particular.

Mostrar al mundo su obra maestra le valió el reconocimiento de sus colegas más talentosos. Su música finalmente burló las fronteras de la isla británica y encontró oídos al otro lado del mundo. Pleno de ímpetu, comenzó, con el nuevo siglo, su periodo más productivo.

Una frase extraída de la carta que su madre, Ann Greening, envió a Alice, Lady Elgar, tras el estreno, resume el carácter de ese logro: “Qué puedo decirle a mi querido. Tengo la sensación de que es una persona histórica. No puedo reclamar ni una pequeña parte de él, ahora le pertenece al mundo”.

Una circunstancia de naturaleza esotérica salpimentó el prestigio de las Variaciones sobre un tema original, Op. 36. Se trata de una palabra simple pero seductora que, durante más de un siglo, ha obsesionado a melómanos y aficionados: enigma.

Tras haber sido estudiado por Richter, el manuscrito volvió a la editorial de Elgar, en Londres. El compositor solicitó a August Jaeger escribir Enigma en la primera página score sin conceder explicaciones. Quienes se han dado a la tarea de desentrañar el misterio han advertido la trampa: la solución no está soterrada en las crípticas iniciales o los sobrenombres con los que Elgar nombró a cada variación (aunque es cierto que este factor provocó incontables especulaciones en la época de su estreno).

La declaración que Elgar ofreció a C. A. Barry, comisionado para escribir las notas del programa para la primera presentación, enturbió aún más la incógnita.

“No explicaré el Enigma. Su significado oculto debe permanecer irresoluto, y te advierto que la conexión aparente entre el tema y las variaciones es con frecuencia muy sutil. Además, a lo largo de la serie corre un tema más grande, pero no se toca… De modo que el tema principal nunca aparece”.

Un año después, en una entrevista para The Musical Times, el compositor arrojó nueva luz sobre el asunto: “El calificativo Enigma se justifica por el hecho de que es posible agregar otra frase, que es bastante familiar, sobre el tema original…”

Además de una serie de notas breves escritas para una edición posterior, son pocas las alusiones explícitas que Elgar ofreció como posible, aunque no definitiva, solución a la incógnita. Numerosas teorías pretendieron descifrar el acertijo, pero, hasta su muerte, Elgar se ocupó de refutarlas todas. Sin embargo, su incansable esmero no consiguió disuadir a los estudiosos obstinados que colmaron el siglo venidero de hipótesis.

El musicólogo Julian Rushton ha sugerido que la solución no pertenece al ámbito musical, sino al metafórico. Quizá sea la amistad el tema oculto que recorre la obra entera, o quizá sea el patriotismo, una noción aún vigente en las postrimerías del Romanticismo tardío. Propone también una alternativa: el enigma pudo ser simplemente un artilugio publicitario para atraer interés sobre el trabajo de un compositor hasta entonces poco afamado.

Más de un siglo después del relumbrante debut de las Variaciones Enigma, parece apropiado coincidir con Michael Kennedy, autor de una encomiable biografía sobre el compositor británico: no existe tal misterio, y no lo habrá hasta que la especie humana logre descifrar otro enigma de calibre similar: el arte de la nigromancia.

La obra

Es un Enigma atrapado en una serie de variaciones, orquestadas para dos flautas, una flauta pícolo, dos oboes, dos clarinetes en Sib, dos fagotes, un contrafagot, cuatro trompas en Fa, tres trompetas en Fa, tres trombones, una tuba, timbales, un tamboril, un triángulo, un tambor bajo, un címbalo, un órgano y cuerdas.

De perfil

Edward William Elgar nació en el oeste de Inglaterra el 2 de junio de 1857. Su padre, William Henry Elgar, se ganaba la vida como afinador de pianos y comerciante de artículos musicales. En ese entorno, las aptitudes de Edward se manifestaron desde la infancia: era un violinista prodigioso, tocaba el fagot, el piano y el órgano, pero las parcas finanzas familiares le impidieron asistir a alguno de los grandes conservatorios europeos. Abandonó la escuela a los 15 años para trabajar en un bufete de abogados. No obstante, pronto descubrió que perseguir una carrera en Leyes se contraponía a su instinto creativo. Con el tiempo se convirtió —como su coetáneo Aaron Schoenberg— en un autodidacta. Su periplo musical no estuvo influenciado por los estrictos cánones de la academia. En 1904 declaró a la revista The Strand: “Me instruí solo en materia de Armonía, Contrapunto, Forma y, en pocas palabras, en todo el misterio de la música”.

Elgar fue un lector voraz. Según Robert J. Buckley, uno de sus primeros biógrafos, era un entusiasta de los libros, en especial de los ejemplares raros que hallaba en las librerías de viejo. Este rasgo de su personalidad lo heredó de su madre, Ann Greening, quien, a pesar de su escasa educación formal, cultivó un amor profundo por la literatura.

Además de ejercer algunos empleos ocasionales —siempre relacionados con la música—, Elgar paliaba los empellones económicos gracias a la docencia. Aunque aborrecía dar clases —llegó a afirmar que enseñar era “como girar una afiladora con un hombro dislocado”— fue gracias a esa actividad que conoció, en 1896, a Caroline Alice Roberts, hija de una familia aristocrática, quien llegó al estudio de Elgar para tomar clases de piano sin saber que a la postre se convertiría en la mayor animadora del talante creativo del compositor. Y, claro, en el amor de su vida.

La familia Roberts no ocultaba su animadversión hacia la relación de Alice y Edward. Las disparidades sociales y religiosas —los Elgar eran católicos romanos y los Roberts, anglicanos— fueron el principal obstáculo de la relación. Varios parientes de Alice la dejaron fuera de sus testamentos, sin embargo ella siempre profesó una fe inquebrantable en el talento de su amado, incluso cuando aún no había escrito nada memorable.

Se casaron en mayo de 1899, pocas semanas antes del estreno de las Variaciones Enigma.

La salud del músico nunca fue demasiado robusta. En 1910 fue diagnosticado con la enfermedad de Ménière, un raro padecimiento cuyos síntomas incluían episodios de vértigo y pérdida de la audición. Para su fortuna, Elgar no sufrió una disminución significativa e inmediata de su capacidad para escuchar, y pudo seguir componiendo. Lo hizo al menos hasta 1920, cuando, tras la muerte de Alice, mermó su producción. Se dedicó entonces a explorar la naciente industria de la grabación. De ese modo, se convirtió en el primer compositor británico en dirigir un registro completo de su propia obra.

(Aquí, acompañado de un muy joven Yehudi Menuhin.)

Fue nombrado miembro de la Orden del Mérito en 1931. Se convirtió así en Sir Edward Elgar, primer Barón de Broadheath. Cerca del ocaso de su vida recobró el impulso creador, en buena medida estimulado por su amigo George Bernard Shaw. Elgar murió el 23 de febrero de 1934, cuando trabajaba en su tercera sinfonía, un concierto para piano y una ópera.

Un timbre británico para el siglo XX

Desde la muerte de Henry Purcell (1659-1695), Inglaterra no había podido presumir un músico de ligas mayores. Los alemanes de entonces fueron severos críticos de la producción cultural británica. El escritor Oscar A. H. Schmitz desacreditó a la isla europea con el apelativo “la tierra sin música”. Si bien el epíteto pasa por alto la activa vida cultural local, es cierto que en los siglos XVIII y XIX no existió un “Mozart anglosajón”.

En medio de una circunstancia cultural acentuadamente nacionalista, otras regiones europeas habían legado al mundo genios incuestionables.

En Rusia, el Grupo de los cinco (Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin, Balakirev y Cui) incorporó las danzas y melodías tradicionales de su tierra a monumentos sinfónicos y operísticos; Tchaikovsky, por su parte, aseguró su lugar en la posteridad con proezas orquestales de un rango emotivo exquisito.

Francia podía presumir los prodigios de Saint-Saëns —autor del fabuloso Carnaval de los animales— o Berlioz, cuya Sinfonía Fantástica fue descrita por Leonard Bernstein como “la primera expedición musical a la psicodelia”.

Italia tenía a Paganini y a sus gigantes de la ópera (Donizetti, Verdi, Rossini, Puccini…).

Incluso Finlandia había exportado a Jean Sibelius.

De Alemania, bastaría con mencionar a tres titanes: Beethoven —padre fundador del romanticismo—, Wagner y Strauss.

Inglaterra, en cambio, padecía una sequía musical contrastante con la riqueza literaria de la Era Victoriana. Elgar puso a su país de vuelta en el mapa de la creación sonora. Autorizó a los nuevos compositores a explotar los recursos del Romanticismo tardío y mezclarlos con sonidos importados de otras tradiciones. No obstante su recelo hacia las generaciones más jóvenes, sin su influencia nombres como Gustav Holst o Ralph Vaughan Williams difícilmente habrían figurado.

Aún hoy, la huella elgariana es palpable. El ciclón creativo que agitó el arte sonoro durante el siglo XX no logró erosionar las ideas seminales de Edward. Quizá es la música cinematográfica el territorio más fecundo de su sonido. En los soundtracks tempraneros de Hans Zimmer (“Under the stars”, de El rey león; “Fahrenheit 451”, de Backdraft), los clásicos de James Newton Howard (“De profundis”, de El sexto sentido) o los trabajos más sobrios de Patrick Doyle (“Arrival in Kiev” o “The Church”, de East West) hay remansos de esa orquestación refinada, de la gallardía melódica, de la emoción desbordada. Incluso en la música de series como Downton Abbey o The Crown —quizá por la época y la sociedad que retratan— hay alusiones sutiles de impronta elgariana.

Inventor de una música cosmopolita, Edward Elgar fue un progresista que incitó el renacimiento musical británico y lo colmó de un arrojo impetuoso merecedor del dicho de su madre: “hoy le pertenece al mundo”.

[ Ángel Soto ]Ángel Soto es periodista cultural, percusionista y compositor. Actualmente es editor digital del suplemento cultural Laberinto, del periódico MILENIO.

Muchas gracias por este artículo, me ha encantado.

Muy interesante artículo!