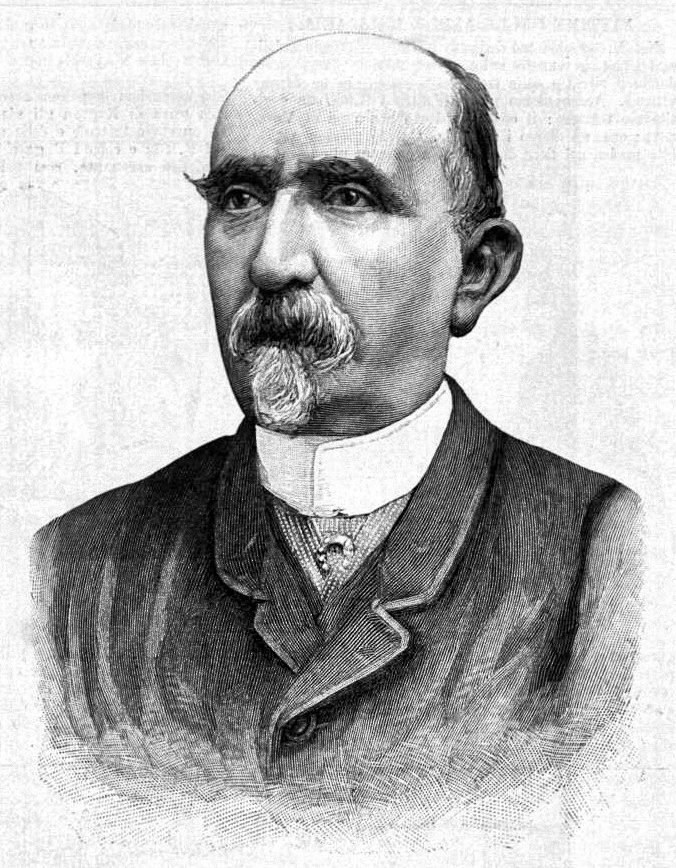

Con una diligente lectura, el maestro el Letras Néstor Manrique explora el significado oculto en los bellos poemas del Cisne de Avon.

Si tomas un tren desde Londres hasta Stratford-upon-Avon, después de casi dos horas de un campestre camino, te recibe un teatro en cuanto sales de la estación con el nombre y rostro de un famoso escritor dispuesto por todos lados. Si esto no bastara y como un guiño final al más famoso de los hombres nacidos ahí, los campos están llenos de cisnes que nos hacen imaginarnos de dónde vino la evocación para nombrar como el más destacado entre ellos al conocidísimo William Shakespeare.

Su fama se hace latente en cada rincón, la raíz turística de la ciudad se establece en visitar la escuela donde se formó en sus primeros años, el lugar en el que antes se encontraba su casa y que ahora es un jardín, la casa paterna de su esposa, Anne Hathaway o, por supuesto, su tumba dentro de la Holy Trinity Church con una inscripción particular. Primero se lee el siguiente texto escrito originalmente en latín:

“UN PILIO EN JUICIO, UN SÓCRATES EN GENIO, UN MARÓN EN ARTE.

LA TIERRA CUBRE, EL PUEBLO LLORA, EL OLIMPO ACOGE”.

Es evidentemente laudatorio comparar el juicio de Shakespeare con Néstor, el rey de Pilos, famoso por su sabiduría en la Ilíada homérica, la inteligencia socrática y la capacidad artística de Publio Virgilio Marón, creador de la Eneida. Además, concluye con una reflexión sobre su elevación: aunque sus restos están cubiertos por la tierra, su genio lo pone ya entre los dioses olímpicos mismos.

Y es cierto, la pervivencia de Shakespeare es notoria al pensar que sus obras de teatro son leídas y representadas constantemente: reinterpretadas, apropiadas, traducidas y actuadas por infinidad de actores y dramaturgos que nos hacen deducir que, sin duda, el nacido en Stratford es uno de los más importantes escritores de teatro de la historia.

Si los griegos consideraban que la inmortalidad consistía en que la fama de tu nombre perdurara más allá de la muerte, William Shakespeare logró este cometido con creces. La mezcla ingeniosa y trágica de hechos y mitos que dieron forma a Romeo, Ricardo III, Hamlet o Lady Macbeth hicieron de sus obras algo entrañable y memorable para la cultura contemporánea y permitieron que El Bardo, sobrenombre del autor inglés, extendiera su nombre hasta nuestro tiempo, pero también, geográficamente, por cada rincón del mundo. Y, a pesar de esto, El Bardo no limitó su labor a la dramaturgia, como creador de tragedias, comedias o dramas históricos, o a la actuación, oficio del que, tenemos noticia, era probablemente su ocupación principal.

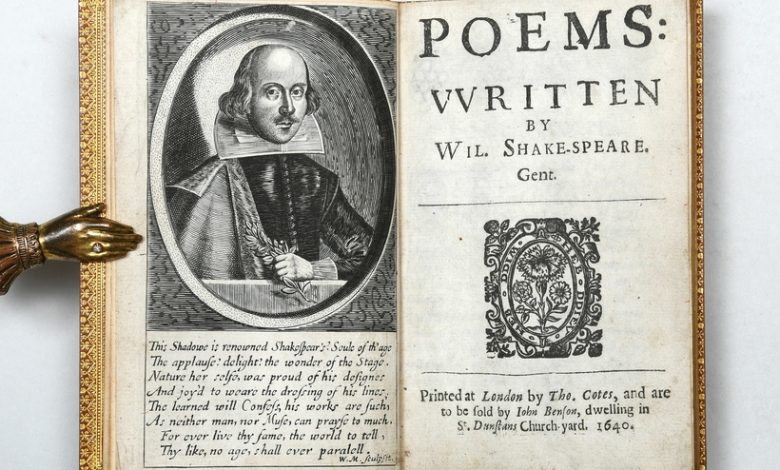

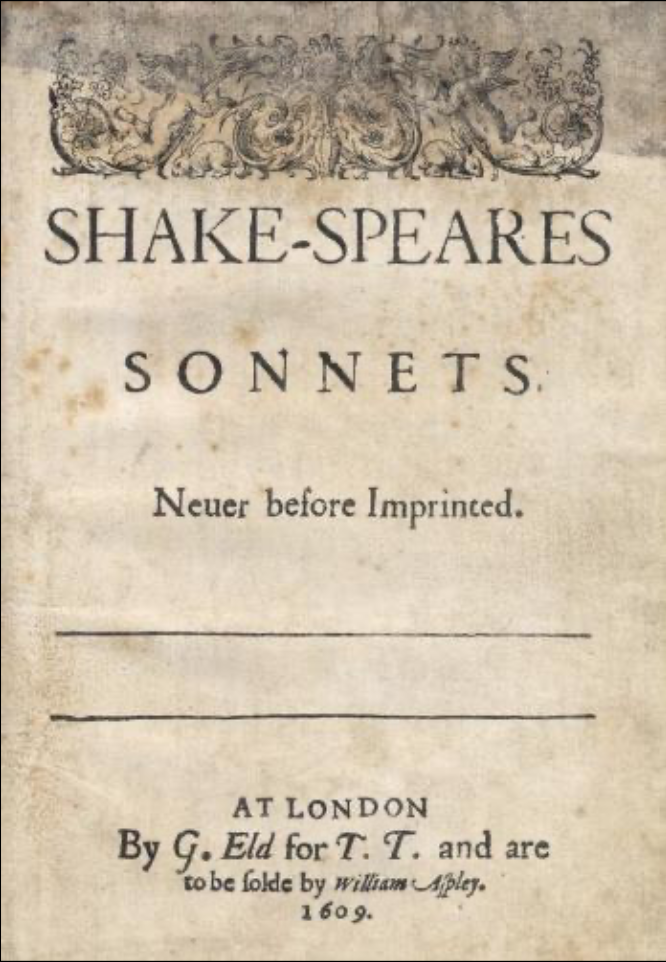

Entre 1592 y 1598, mientras probablemente escribía Tito Andrónico y Romeo y Julieta, Shakespeare dedicó su tiempo libre a hacer una serie de poemas que fueron, posteriormente, publicados en conjunto en 1609 bajo el nombre Shakespeare’s Sonnets. Never before imprinted. El autor inglés tomó inspiración del modelo petrarquista, que tan influyente fue durante el Renacimiento, y destinó la gran mayoría de estos sonetos al tema amoroso. Sin embargo, tal como hizo con la influencia de las obras latinas de Séneca en sus más importantes tragedias, Shakespeare cambió la poesía de Francesco Petrarca, la adaptó al contexto isabelino y convirtió estos sonetos en una de las obras más importantes de la poesía en lengua inglesa. Parece que la genialidad del Cisne de Avon era tan grande que un solo espacio de expresión en la literatura no le bastaba y aquí cabría preguntarnos qué tipo de persona puede lograr la inmortalidad en dos campos de la literatura simultáneamente: el teatro y la poesía lírica.

Sus Sonetos se mantienen tan vigentes que hace tan sólo unos años, el prestigioso premio Forward a lo mejor de la poesía fue entregado a Luke Kennard por su libro Notes on the Sonnets, un inteligente e ingenioso ejercicio donde el poeta respondía con ideas actuales a cada uno de los sonetos de Shakespeare. El premio le trajo la nada despreciable cantidad de 10,000 libras en la categoría de mejor colección poética.

Además de su vigencia, cada uno de los Sonetos muestra una influencia clásica. En su conjunto, podemos clasificarlos en tres grandes bloques:

- Aquéllos que se dirigen a Fair Youth (el joven o la juventud hermosa personificada),

- Los que se dirigen a la Dark Lady (la dama oscura),

- Los que tiene como objetivo el Rival Poet (el poeta rival).

Aunque se han hecho investigaciones para encontrar la identidad de estos tres personajes de forma históricamente plausible, así como la identidad de las iniciales a quien Shakespeare dedica su libro (W. H.), es mucho más seguro pensar que los tres destinatarios poéticos funcionan como arquetipos, sin conexión con una realidad específica.

Dentro de la tradición petrarquista de la creación idealizada de una mujer amada, Shakespeare abreva del mismo río poético que el poeta italiano: la poesía elegíaca romana. Sin duda, existen ecos de Ovidio, Propercio o Tibulo en las quejas amorosas y lamentaciones que encontramos en sus versos dirigidos a esta metafóricamente oscura dama. Pero la personificación amorosa no es el motivo clásico que más constantemente aparece en los sonetos. Desde el inicio del libro tenemos un motivo que nos remitirá inmediatamente a la poesía romana de finales de la República:

Soneto 1

De las criaturas más bellas deseamos descendencia,

para que la rosa de la belleza nunca muera,

sino que, al madurar, su delicada copia

pueda llevar su memoria fresca en el heredero.Pero tú, unido a tus propios brillantes ojos,

te alimentas de la llama de tu luz,

haciendo hambre donde debería abundar la comida,

tú, tu propio enemigo, tan cruel contigo mismo.Tú, que ahora eres el adorno del mundo,

y el único heraldo de la primavera luminosa,

enterraste en tus capullos tu contento,

y, tacaño, gastas demasiado en ti mismo.Apiádate del mundo, o, si no, sé este glotón:

devora el mundo y muere sin dejar rastro.

El Bardo usa como elemento central de su soneto de apertura la típica preocupación por la muerte y el olvido. El tema que, de nuevo, proviene de la antigua Grecia, tiene un desarrollo mucho mayor en la obra de autores romanos, especialmente Horacio. Éste comienza su obra de Carmina hablando de un proyecto en el que sus versos lo elevarán al cielo (Carmina, 1.1.36) y concluye el último libro de esta colección publicada en conjunto diciendo, de forma funeraria, que ya ha construido un monumento que le permitirá resistir la muerte misma (Carmina, 3.30.1). Shakespeare retoma esta idea en por lo menos 18 de sus sonetos, convirtiéndose en uno de sus temas más explorados, pero en este soneto en particular, que funciona como puerta al resto de la colección, mezcla este tópico con el carpe diem (Carmina, 1.11), uno de los más importantes y conocidos dentro de la poesía horaciana. La frase se lee como un atrapa el día, tómalo y aprovéchalo. La invitación es a hacer que cada día de nuestra vida no pase desapercibido y haya algo que nos haga pensar que no fue desperdiciado. El autor inglés habla a un destinatario literario, al igual que lo hace Horacio en su oda pero, en realidad, nos está hablando a nosotros como lectores. Retoma la idea del Génesis, que también es la apertura de los libros de la Biblia, de la reproducción y multiplicación del hombre para poblar la tierra, pero advierte de forma implícita que tan importante es expandir la vida humana como considerar qué se hace con ella.

La reproducción ya no es, pues, solamente un acto biológico sino también metafórico. Para que la tumba no devore el mundo, debemos reproducir la virtud. En estas líneas leemos fácilmente la influencia del pensamiento estoico de Séneca en Shakespeare. La construcción del hombre no es sólo un acto físico sino también intelectual y la virtud, que siempre se construye en conjunto con los demás y no con una visión individualista, es el objetivo más importante que debe seguirse.

Naturalmente, la reflexión filosófica, como también sucedía con Séneca, impregna todas las obras teatrales de William Shakespeare y debemos preguntarnos si estas ideas cambian o se amplifican al encontrar una vía distinta de comunicación en la poesía lírica:

Soneto 18

¿Habré de compararte con un día de primavera?

Tú eres más templado y más querido;

Vientos fuertes agitan los bellos botones de flores de mayo,

Y el tiempo primaveral tiene un corto tiempo:

Algunas veces brilla abrasador el ojo del cielo,

Ya su dorado rostro es opacado,

Y todo lo que es bello al fin declina

Por azar o por el curso cambiante sin pausa de la Naturaleza;

Pero nunca pasará tu primavera eterna

Ni perderás posesión de tu belleza,

Pues no errarás en sombras de la muerte

Cuando en versos eternos crezcas por encima del tiempo.

Mientras hombres respiren y ojos vean,

Vivirán mis palabras y tú vivirás en ellas.

La misma idea de tiempo, mortalidad y carpe diem resuena en este poema, pero introduciendo otro elemento horaciano central: la poesía hace inmortal a los seres humanos. La inmortalidad está en manos de los hombres que sigan en el mundo y mientras leen su poesía, mantienen vivo al poeta y todo aquello que es nombrado en su obra. Si pensamos que este soneto está dirigido a nosotros, como lectores, estamos pues participando de la misma inmortalidad del poeta de Avon al seguir sus versos. La idea de virtud estoica en la comunidad se mezcla aquí con la idea de inmortalidad en el recuerdo.

En los sonetos 60 y 65 se retoma la preocupación por la muerte pero en el 73 aparece un nuevo elemento temático:

Soneto 73

Esa época del año puedes ver en mí

cuando las hojas amarillas, o ninguna, o pocas,

cuelgan sobre esas ramas que tiemblan contra el frío,

coros arruinados donde antes dulces pájaros cantaban.En mí ves el crepúsculo de tal día,

cuando después de la puesta del sol se desvanece en el oeste,

y poco a poco la noche roba su lugar,

la negra noche, hermana del descanso mortal.En mí ves el resplandor de tal fuego

que yace sobre las cenizas de su juventud,

como en el lecho de muerte donde debe extinguirse,

consumido por aquello que lo alimentó antes.Esto percibes, lo que hace que tu amor sea más fuerte,

para amar bien lo que pronto debes dejar.

Hemos visto que Shakespeare utiliza constantemente los cambios de estaciones como metáfora de la cíclica vida humana. En el 73 su atención se centra en el invierno y es parte de un ciclo de 4 poemas (del 71 al 74) que abordan los efectos de la muerte del poeta en quienes le rodean. En contraste con la idea de autores de la antigüedad como el poeta griego Mimnermo de Colofón, el aprovechamiento de la juventud o el rechazo de la vejez no es lo que se destacará, sino la intensificación del amor al ver la muerte a los ojos; notar que a alguien le queda poco tiempo en el mundo es motivo suficiente para que la llama amorosa arda con más fuerza ante la ya próxima ausencia del ser amado. Esta idea es una de las muchas visiones petrarquistas que el poeta inglés modifica y adapta a su contexto. Sorprende observar que en los últimos dos versos del poema explícitamente se enuncia la fuerza del amor ante la muerte cercana que de inmediato nos trae a la mente uno de sus dramas más conocidos: Romeo y Julieta. La aparición del amor verdadero ante la tragedia llama la atención del lector y le permite entender de una forma mucho menos negativa la brevedad de la juventud o la súbita presencia de la muerte.

El bardo también es abierto a decir cómo enfrenta los momentos faltos de inspiración, situación que le es común a todos los escritores en cierto momento:

Soneto 101

Oh Musa ausente, ¿cómo vas a enmendarte

por descuidar la verdad en belleza,

tanto tiempo callada y sin responder

a las alabanzas que tu deber debió mostrar?La verdad y la belleza nunca deben estar desatendidas;

a ti te corresponde mantenerlas en memoria viva:

ni la verdad ni la belleza se alaban por sí mismas,

y tú debes ser su cronista.¿Debería mi bella verdad parecer mejor por el tiempo,

y robar lo que debe a tu descuido?

Da entonces verdad a la belleza, y belleza a la verdad,

y ambas se confirman con tus versos sagrados.Haz tu excusa por haber callado tanto,

y habla de la verdad y la belleza como sólo tú puedes.

Verdad y belleza, dos ideales que se manifiestan en la poesía. La imprecación a la musa ausente, la que ha decidido no aparecer para permitir que Shakespeare exprese lo que su mente muestra, pero su pluma no logra plasmar en el papel. Irónico parece encontrarnos con un poema que pide iluminación mientras nos deja un ejemplo de absoluta maestría e inspiración en su súplica. Y nos permite ver también que lo bello debe ser verdadero y lo verdadero bello; la honestidad es un requisito para la inspiración, por ello El Bardo abre su corazón en sus poemas. La memoria acude, la escritura se convierte en una necesidad y sólo se necesita que la musa tome su pluma para ayudarle a dejar plasmado lo que sus ideas le reclaman por salir de su mente.

Soneto 104

Para mí, bello amigo, nunca podrás envejecer,

pues tal como eras cuando te conocí, sigues siendo así:

tu belleza ha caminado tres inviernos fríos,

y tres veranos han marchitado el bosque verde;tres primaveras fragantes, tres otoños amarillos,

desde que vi por primera vez tu joven mirada;

pero el ritmo de tu belleza no se ha visto alterado,

ni se ha percibido sombra alguna de cambio en tu semblante.Por tanto, tu dulzura no puede decir la verdad

sobre el avance sigiloso de este tiempo mortal,

para engañar a los ojos que observan con amor,

aunque los relojes y estaciones muestren que los años pasan.Para que la belleza nacida mañana pueda decir: “La belleza murió”,

debemos medir el tiempo con su marcha silenciosa, no con su apariencia.

En el 104, muchos de los temas que habían aparecido de forma separada anteriormente se juntan. La muerte y la vejez encuentran un antídoto en la memoria. Las estaciones pasan, como una imagen reiterada de la cíclica vida de cada elemento natural y el poeta, a pesar de los años que han pasado, sigue viendo la belleza que encontró en su amigo, Fair youth, desde el tiempo en el que lo conoció. Las sombras no alteran su faz y el amor funciona para ver más allá de lo superficial. La belleza es descrita no como un elemento físico que con el paso del tiempo terminará por perecer, sino como algo que se encuentra más allá de la vista, que el poeta logra observar y volver inmortal en sus propios versos. Esa belleza es verdad porque encuentra su naturaleza y virtud en la poesía que todo lo conserva más allá del decaimiento y la muerte. Esa belleza se sigue construyendo en posteriores poemas ahora vista en el objeto amoroso.

Soneto 113

Desde que te dejé, mi ojo está en mi mente,

y no ve verdaderamente las formas que percibe;

porque no es del corazón donde toma su función,

ni puede formar lo que su forma debe dar.Porque si ve al mejor de los pájaros —el alondra o el cuervo—,

el cuervo o el alondra, según el caso,

se convierte en ti, y mi pensamiento lo remodela,

dándole tu forma en cada objeto que percibo.Ni la forma ni la imagen de las cosas,

ni su verdadero nombre, ni su especie natural,

nada de eso puede mi ojo ver por lo que realmente es;

porque no en la realidad, sino en mi fantasía,

todo lo que veo se convierte en la imagen tuya,

y mi ojo es parte ciega de mi mente enamorada.

El 113 está unido en un ciclo con el 114. Ambos tratan sobre los efectos que causa el objeto amado en la apropiación de todo lo que rodea a la persona enamorada. Hemos visto que en los Sonetos aparecen ciclos constantes donde dos o más poemas se deben leer en conjunto sobre una misma temática. En este texto hemos tomado poemas aislados, sin ponerlos en conjunto con otros que completan estos ciclos, para destacar que los poemas también pueden ser entendidos perfectamente de forma individual. Shakespeare nos enfrente con un escenario conocido por prácticamente todos los lectores: un enamoramiento que nubla y coloniza cada imagen y momento de nuestro día. Así como la gente joven ahora relaciona canciones con rompimientos amorosos y se vuelven testimonios auditivos que remiten a sentimientos que parecían desaparecidos, el poeta inglés nos describe este mismo sentimiento atemporal de forma magistral. Los ojos no ven, lo que ve es la mente y la mente no puede dejar de fijar su atención en el objeto amoroso que transforma todo en su propia imagen. Cambia todo, se apropia de todo e impide que el mundo sea visto por el poeta porque ahora el mundo es la persona que ama.

Soneto 154

El pequeño dios del amor, yaciendo una vez dormido,

un grupo de ninfas robó su antorcha ardiente;

del fuego de amor, la antorcha que sostenía,

para apagar la llama en una fuente cercana.Pero la ninfa que lo tomó, movida por la vista,

dejó que su virgen mano se quemara con el calor,

pues no podía sofocar esa ardiente luz,

sino que al agua la llevó, donde ardió aún más.Ese baño sagrado, muchas veces celebrado,

fue pronto calentado por la antorcha eterna,

y desde entonces los hombres buscan alivio allí,

esclavos del amor, enfermos de su enfermedad ardiente.Pero yo, que soy uno de esos que lo han probado,

encuentro que el único remedio está en ti, bella cruel.

El primer poema de los sonetos comenzó con una alusión al Génesis bíblico. Abrió su colección hablando paradójicamente sobre la muerte y la vejez y, ahora, el último poema nos remite a Cupido, el amor personificado, una de las primeras divinidades que emerge del Caos según la Teogonía hesiódica. La inversión del tema funerario como inicio y el inicio teogónico como final es un elemento típico de las colecciones poéticas desde la antigüedad. El amor como el elemento que une cada cosa en la existencia es un génesis griego. Cupido no nace, emerge, surge como una necesidad para que todos los elementos interactúen unos con otros y nos hace ver que la atracción es, simbólicamente, amor manifiesto. Desde la gravedad y el magnetismo hasta el encuentro entre dos seres que se ven irresistiblemente llevados el uno hacia el otro. El poema parece simplemente una dedicatoria más a la dark lady del poeta, pero encierra mucho más que esto. Prometeo, uno de los titanes, robó el fuego del Olimpo y se lo llevó a los hombres, acción que le trajo uno de los peores castigos para la eternidad de parte de Zeus: amarrado a una piedra, cada día un ave de rapiña devoraría sus entrañas, por la noche éstas se regenerarían en el cuerpo del titán para comenzar el mismo ciclo al día siguiente. La inmortalidad como el peor de los castigos. El fuego aquí alude ese episodio, pero es la llama amorosa robada por una ninfa virgen que quema su mano y la deja caer al agua que no hace que se apague, sino que provoca que arda más.

El fuego amoroso proveniente de la divinidad, robado por una hermosa ninfa que dejó sobre él la marca de su belleza, y la búsqueda constante de los seres humanos por acceder a él, muchas veces quemándose o ahogándose, muriendo en él como si fuera una enfermedad; el único antídoto que puede encontrarse, nos dice El Bardo, es la mujer a quien dedica sus versos.

Pero qué tal que esto, al igual que el primer poema, sea una alegoría. El fuego robado es el amor, por supuesto, que es llevado hasta los hombres que se queman con él, pero el antídoto no se encuentra en el objeto amoroso; la Dark lady de Shakespeare es, en realidad, la poesía. La única forma de sacar ese amor, para el que el poeta pedía inspiración, es escribiendo sus sonetos. El elemento que cierra todo es el amor, y Romeo y Julieta nos lo infiere. El antídoto a la muerte es la belleza y cómo el amor se convierte en un elemento que brilla más ante la ausencia ejemplifica perfectamente el lugar que este poema debe ocupar como cierre del libro.

La faceta poética de William Shakespeare no parece tan distante de su dramaturgia, pero, sin duda, nos permite apreciar mucho más latentemente su ideario. Sus sonetos se convierten en un manual de sus ideas para entender mejor sus tragedias y sus tragedias son un medio para explicar mejor sus versos. Por ello, tan importante es un rostro como el otro, el inglés es un genio de dos rostros, un Jano que mira pasado y futuro con arquetipos atemporales que nos hace verlo tan actual y tan clásico como pocos escritores lo han hecho a lo largo de la historia humana.

Traducciones recomendadas:

- Shakespeare, W. (1944). Prólogo, traducción y notas por Luis Astrana Marín. Edición clásica y crítica, con el texto inglés enfrente, un glosario, etc. Madrid: Afrodisio Aguado.

- Shakespeare, W. (2006). Sonetos de amor. Traducción en verso de Agustín García Calvo. Barcelona: Anagrama.

- Shakespeare, W. (2011). Traducción de Antonio Rivero Taravillo (edición bilingüe). Madrid: Alianza Editorial.

- Shakespeare, W. (2005). Sonetos (bilingüe). Traducción de Manuel Múgica Laínez. Madrid: Visor Libros.

- Shakespeare, W. (1993). Traducción de Gustavo Falaquera. Madrid: Hiperión.

Néstor Manríquez es maestro en Letras Clásicas y académico en la UNAM.